Prof. Dr. Helmut Reichling zu Themen von gestern, heute und morgen

aktualisiert am: 01.12.2018

Die wahre Geschichte des Einhorns

Prof. Dr. Helmut Reichling, Zweibrücken im Dezember

2018

Wohl kein Fabelwesen faziniert die jungen Mädchen schon seit Jahren so

sehr wie das Einhorn.

Das liegt wohl nicht nur an dem emotionalen Animationsfilm von

Jules Bass und Arthur Rankin jun. aus dem Jahr 1982, oder der romantischen

Erzählung von Peter S. Beagle, die diesem Film zugrunde lag, sondern an dem

Zauber den dieses Wesen zu allen Zeiten auf die Menschen ausgeübt hat.

![]()

Die ersten Berichte über dieses Wesen sind bereits in der Antikeentstanden.

Die ersten sicheren Beschreibungen überliefert uns Ktesias von

Knidos, ein Grieche, der etwa 450 v. Chr. lebte.

Er wirkte als Leibarzt am Hof des persischen Großkönigs Artaxerxes

II, in unterschiedlichen Funktionen bereiste er das persische Reich und die

angrenzenden Länder. Seine diversen Reiseberichte umfassen auch das nördliche

Indien.

In seinen Schilderungen finden wir neben einer zutreffenden Darstellung

des indischen Elefanten auch zahlreiche wundersame Wesen wie unter anderem eine

Beschreibung des Einhorns.

Die Angaben des Ktesias wurden von den meisten antiken Autoren wie

Aristoteles oder Plinius dem Älteren übernommen.

Der Arzt beschreibt das Einhorn als ein Wesen mit einem Horn auf

dem Haupt, das wild und sehr kräftig sei. Das Horn des Tieres habe eine

antitoxische Wirkung und sei daher medizinisch sehr wertvoll.

Bezeichnen wir hier einmal dieses Einhorn vorläufig als „Einhorn

des Ostens“.

Fast 500 Jahre nach Ktesias berichtet Julius Cäsar bei seiner

Beschreibung der Tierwelt des Hercynischen Waldes, dem Harz, von einem Tier das

durch ein gerades Horn zwischen den Ohren gekennzeichnet ist.

Diese Tiere, die hirsch- oder ziegenähnlich geschildert werden,

hätten keine Gelenke und können sich daher nicht zum Schlafen niederlegen. Stattdessen

lehnen sie sich zum Schlafen an Bäume an.

Die Jäger suchen nun die Schlafbäume der Einhörner, sägen diese

an, so dass das Tier, wenn es sich zum Schlafen anlehnt umfällt und nicht

wieder aufstehen kann. So wird das Einhorn zur Strecke gebracht.

Nennen wir diese Art des Einhornes vorläufig mal „Einhorn des

Westens“.

Dabei sollten wir jedoch davon ausgehen, dass sich die

germanischen Jäger noch jahrelang vor Lachen auf die Schenkel geschlagen haben,

was sie den Römern für ein „Jägerlatein“ aufbinden konnten.

Um das zweite nachchristliche Jahrhundert entstand ein

Standartwerk der Tier- und Pflanzenwelt der sogenannte Physiologus.

Der Physiologus ist keinem einzelnen Verfasser zuzuordnen, sondern

einer ganzen Reihe von Verfassern die an ihm schrieben, erweiterten und

verbesserten.

Ihn übersetzten und verbreiteten.

Ursprünglich in griechischer Sprache, dann in Latein, schließlich

auch in Althochdeutsch.

Man könnte diesen Physiologus als einen Vorläufer von Wikipedia

bezeichnen.

In der Spätantike und im Mittelalter war der Physiologus die wichtigste

Quelle, wenn man sich über Tiere und ihr Verhalten informieren wollte.

Hier bekommt das Einhorn wohl ausgehend von Cäsars Beschreibung

seine endgültige Form.

Es hat keine Pferdehufe, sondern gespaltene Hufe wie ein Hirsch,

keinen Schweif wie das Pferd, sondern einen Wedel wie der Hirsch und vom

Ziegenbock stammt der Ziegenbart am Haupt des Einhorns.

Dabei lernen wir auch eine

Jagdart auf das Einhorn kennen als die von Cäsar beschrieben:

Ein Einhorn kann nach dem Physiologus nur von einer Jungfrau

eingefangen werden. Nur einer Jungfrau lege das Einhorn sein Haupt zutraulich

in den Schoß.

Damit wurde das Einhorn zum Symbol der Reinheit und der

Jungfräulichkeit schlechthin.

Damit bekam dieses Tier seinen festen Platz in der bildenden

Kunst, in der Ikonographie und in der Heraldik.

Dass das Einhorn bereits in der Bibel erwähnt wird, ist eindeutig

ein Übersetzungsfehler Luthers der sich bis in unsere aktuellen Bibelausgaben

gehalten hat. An mehreren Stellen im Alten Testament ist von einem Tier namens

„Re´em“ die Rede, das ein sehr kräftiges und wildes Tier sein soll.

Da Luther kein Hebräisch konnte bediente er sich bei seiner

Übersetzung der Bibel des griechischen Textes der Septuaginta und des

lateinischen Textes der Vulgata des heiligen Hieronymus.

An den betreffenden Textstellen lesen wir allerdings statt

„monoceros“ „rhinoceros“, was in der griechischen Schrift leicht zu verwechseln

ist. Durch diesen Fehler Luthers kommen wir dem Geheimnis des „Einhorn des

Ostens“ schon ein großes Stück näher.

Im Mittelalter erwähnen Hildegard von Bingen und Albertus Magnus

in medizinischen Traktaten das Einhorn und weisen auf die heilsamen Kräfte des

Einhorn Horns. Landauf, landab erinnern auch heute noch „Einhorn-Apotheken“ an

diese Attribution.

Dennoch

konnte bis ins 13.Jahrhundert niemand behaupten er habe ein lebendiges Einhorn

gesehen.

Dennoch

konnte bis ins 13.Jahrhundert niemand behaupten er habe ein lebendiges Einhorn

gesehen.

Waren im Mittelalter die keuschen Jungfrauen so selten wie

heutzutage?

Erst Marco Polo, der Venezianische Kaufmann, der im 14.

Jahrhundert viele Jahre am Hofe des großen Kubilay Kahn in China gelebt hat,

berichtet in seinen Reisebeschreibungen er habe auf Sumatra ein Einhorn

gesehen.

Die Beschreibung passt genau auf ein Nashorn.

Damit ist das Rätsel um das östliche Einhorn gelöst. Es handelt

sich um ein Nashorn.

Zur Zeit

Marco Polos bevölkerte dieses Spitzmaulnashorn noch Ostasien vom Himalaya bis

in das heutige Indonesien. Ein scheuer Waldbewohner, der wesentlich kleiner und

stärker behaart ist als seine afrikanischen Verwandten.

Zur Zeit

Marco Polos bevölkerte dieses Spitzmaulnashorn noch Ostasien vom Himalaya bis

in das heutige Indonesien. Ein scheuer Waldbewohner, der wesentlich kleiner und

stärker behaart ist als seine afrikanischen Verwandten.

Wie das afrikanische Nashorn ist das Spitzmaulnashorn akut vom

Aussterben bedroht. Manche Unterarten sind schon ausgestorben und von anderen

Populationen sind nur noch Reste von ganz wenigen Exemplaren in freier

Wildbahn.

Der Grund dafür ist das Horn dieses Einhornes dem nach- wie vor

eine ungeheure medizinische Wirksamkeit nachgesagt wird.

In Ostasien gilt das Horn als das ultimative Potenzmittel und wird

mit einem Vielfachen seines Gewichtes in Gold gehandelt.

Nach dem nun das Einhorn des Ostens geklärt ist, wenden wir uns

wieder dem Einhorn des Westens zu.

Dazu finden wir Bemerkenswertes in den historischen Beständen der

Bibliotheca Bipontina, der ehemaligen Herzoglichen Bibliothek in Zweibrücken.

Beispielsweise

die Bücher des Schweizer Naturforscher Conrad Gesner (1515-1565) mit sehr

modern anmutenden Beschreibungen der Tier- und Pflanzenwelt.

Beispielsweise

die Bücher des Schweizer Naturforscher Conrad Gesner (1515-1565) mit sehr

modern anmutenden Beschreibungen der Tier- und Pflanzenwelt.

In seinem Werk, dem mehrbändigen „Thier-Buch„ von 1669 widmet sich Gesner auch dem Einhorn,

das er sogar mehrfach bildlich darstellt.

Er erwähnt

einen ganzen Stall von Einhörnern, die ein Reisender im Mekka gesehen habe. Die

Tiere seien klein und schlank, fast wie Rehe und hätten eine dünne Mähne, die

zur Seite herabhängt. Es habe Klauen wie das Reh oder der Hirsch und sei von

ebenso großer Wildheit wie Lieblichkeit. Der Sultan habe sie als überaus

wertvolles Geschenk vom König von Äthiopien erhalten.

Er erwähnt

einen ganzen Stall von Einhörnern, die ein Reisender im Mekka gesehen habe. Die

Tiere seien klein und schlank, fast wie Rehe und hätten eine dünne Mähne, die

zur Seite herabhängt. Es habe Klauen wie das Reh oder der Hirsch und sei von

ebenso großer Wildheit wie Lieblichkeit. Der Sultan habe sie als überaus

wertvolles Geschenk vom König von Äthiopien erhalten.

Ebenso erwähnt Gessner auch Berichte über das Einhorn des Ostens

und beruft sich dabei auf einen venezianischen Kaufmann namens Paulus, der von

Einhörnern berichtet, die etwas kleiner als Elefanten seien, mit Füßen wie Elefanten,

mit Haaren wie Büffeln und einem Kopf wie ein Schwein. Mitten auf der Stirn

haben sie ein schwarzes Horn das dick und schwarz ist.

Solche Einhörner lebten im Lande des großen Khan.

Also unser Einhorn des Ostens.

Aus seinen wissenschaftlichen Darstellungen geht jedoch ziemlich

eindeutig hervor, dass er das Einhorn eher für ein Fabelwesen als für ein real

existierendes Lebewesen hält.

Seine Zeitgenossen werden ihm entgegengehalten haben, dass es doch

an den Fürstenhöfen und in den Schatzkammern Einhorn-Hörner gibt, dass

unzählige Fürsten aus Einhorn-Hörner trinken, da darin das Gift neutralisiert

wird, oder dass auf fürstlichen Tafeln Tischaufsätze aus Einhorn-Horn zu finden

sind, die anzeigen, wenn Gift in den Speisen sind.

Diese Einhorn-Hörner existieren tatsächlich und auch heute noch

können wir in der Schatzkammer der Kaiser in Wien ein komplettes Einhorn-Horn

bestaunen.

Auch das Reichs- Zepter, das sich Kaiser Rudolf II. anfertigen ließ

bestand aus einem Einhorn-Horn.

Wenn es also Hörner gibt, muss es auch dieses Tier geben, dachte

man sich.

Mit recht.

Das Horn wir traditionell als schneckenartig gedreht beschrieben,

das vorne spitz zuläuft. Es soll weiß und über ein Meter lang sein. Damit

kämpft das Einhorn gegen seine Feinde unter anderem gegen Löwen.

Das Horn kann Krankheiten heilen und sogar Tote wiederbeleben.

Dieses Tier von dem das Horn stammt existiert wirklich. Aber es

sieht nicht aus wie ein Pferd, sondern eher wie ein Fisch.

Es ist der Narwal, der über einen einzelnen Stoßzahn verfügt, auf

den haargenau der Beschreibung des Einhorn-Horns zutrifft. Sein Stoßzahn wurde

von den Wikingern als Einhorn- Horn auf den Markt gebracht. Dieser eine

Stoßzahn des Narwals war ein ebenso beliebter und erfolgreicher Exportartikel

der Nordmänner.

Sie nannten ihn Ainkhürn.

Bereits 1638 verbreitete allerdings der Dänische Arzt und

Naturforscher Olaus Wormius, dass Einhorn-Hörner in Wirklichkeit

Narwal-Stoßzähne seien.

Das konnte die Dänen nicht sonderlich erfreuen, waren doch

Einhorn-Hörner der Exportschlager.

Daher lies sich 1671 der Dänische König Christian IV. auf einem

Thron krönen der ausschließlich aus Einhorn-Hörnern gefertigt war und der bis

heute als Thron der Königin Margarethe II. von Dänemark dient.

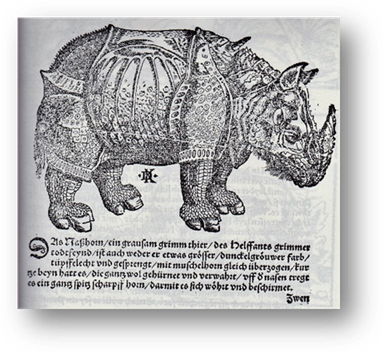

Die dänischen

Exporteure entwickelten ein sehr geschicktes Marketing und machten die

traditionellen Einhörner schnell zu See-Einhörnern.

Die dänischen

Exporteure entwickelten ein sehr geschicktes Marketing und machten die

traditionellen Einhörner schnell zu See-Einhörnern.

Die Existenz

des landgestützen Einhorns erhielt sogar im 17.-Jahundert neue Nahrung als man

im Harz die sogenannte Einhorn-Höhle entdeckte und darin sogar die Überreste

ausgestorbener Einhörner zu finden glaubte.

Ein Gedanke

den der Film „Das letzte Einhorn“ aufgreift.

Und nun

schließen wir unsere Betrachtungen mit der Attribution unserer Tage.

Angeregt vom

„Letzten Einhorn“ attribuieren sich heute viele junge Mädchen mit Einhörnern. Sie

tragen bunte Einhornfrisuren, Einhornkleider und Einhorn- Accessoires. Sie

dekorieren sich und ihre Räume im Einhornstil und leben das Einhorn quasi als

Philosophie des letzten Einhorns.

Die meisten dieser Mädchen sind Single, weil sie noch keinen

Freund gefunden haben und stilisieren sich so als das besonders wertvolle,

reine und jungfräuliche Einhorn.

Ein Einhorn

das an sich selbst und seine Bestimmung glauben muss.

Oft sind

jedoch diese Mädchen Single, weil sie nicht einem besonderen Schönheitsideal

entsprechen.

Aber das stört Sie weniger und das Einhorn als Ihr

Attributionstier wird dem Einhorn des Ostens immer ähnlicher.

Das ist eine gesunde Selbst- Ironie und so schließt sich der Kreis

vom Einhorn des Westens zum Einhorn des Ostens.

Mit einem Originalfoto aus meinem Jagdrevier, aufgenommen mit

einer automatischen Wildkamera will ich diesen Artikel beschließen und mit

diesem letzten Beweis der Attribution und der Existenz des Einhorns bedanke ich

mich im Namen aller Einhörner.